歌やギターといった演奏を録音する際、レイテンシーが大きいと厄介ですよね。

レイテンシーとは録音時の音ズレのことで、大きくなると実際の演奏から音が出るまでに時差が生まれ、正しい演奏が困難になってしまいます。

今回はStudio Oneで今すぐできるレイテンシー対策方法について5つご紹介します。

Studio Oneで録音時の遅延を減らす方法5選

バッファサイズを小さくする

バッファサイズを小さくすることでレイテンシーは下がります。

これは動作を安定させるためにはバッファをいっぱい取って動かしたほうが良いんだけど、バッファをいっぱい取ることによっていっぱい取った分の遅延が発生しているためです。

どこまで数値を詰めれるのかは使用している機材の性能にもよるので、一概にいくつという数値は言えません。

少しずつ小さくしていって、処理落ちなどで作業が不安定になる一歩手前の設定値を探っていくのが良いと思います。

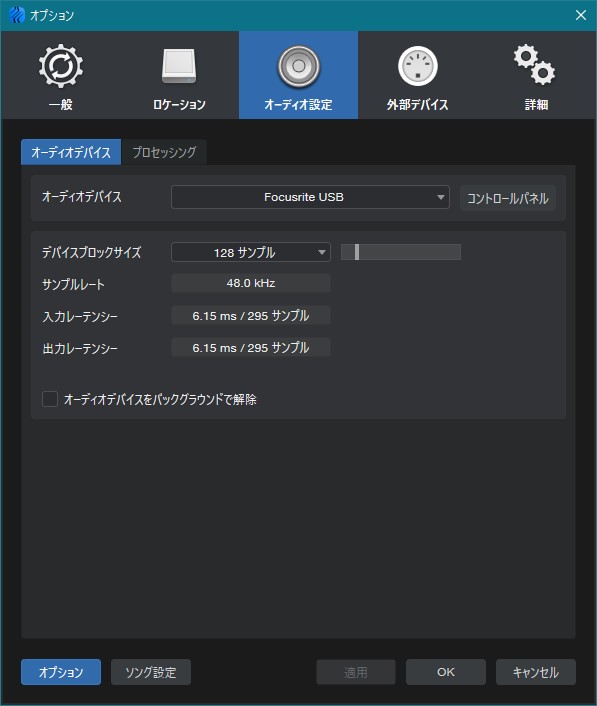

Studio Oneでバッファサイズを調節するには、まずは上部タブから「Studio One」→「オプション」→「オーディオ設定」と進み、オーディオデバイスタブ内のデバイスブロックサイズの項目がバッファサイズにあたります。

ドロップアウト保護の見直し

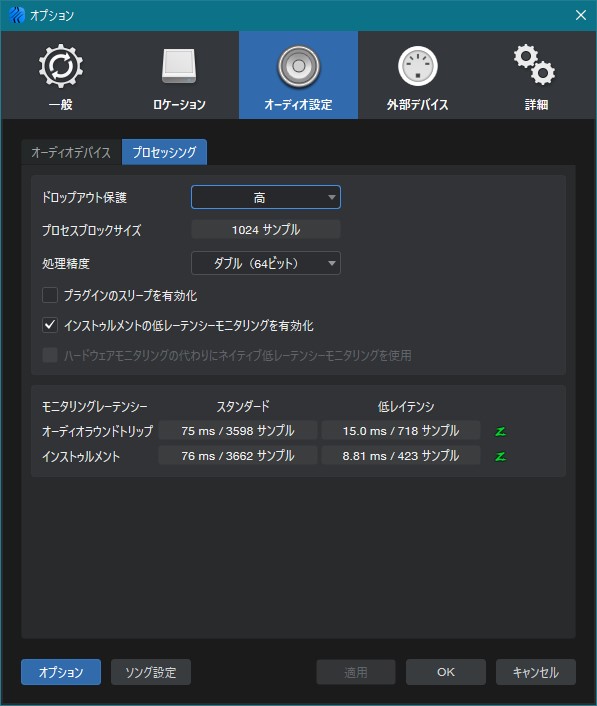

次はお隣のプロセッシングタブに切り替えます。

このドロップアウト保護の設定が高いこともレイテンシーの原因となります。

ドロップアウトとは?という点を説明しておくと、打ち込みトラックが多くなったりで制作中の曲を再生することに関するPC負荷が増えてきた場合に、曲を再生した時に負荷がかかりすぎて演奏が止まってしまうことです。

「なし」は極端な設定なのでおすすめは「最小」ですが、ドロップアウトが頻繁に発生するようでしたら一つ上の「低」へ上げてみましょう。

そして「中」より上に設定した場合のみ、インストゥルメントの低レイテンシーモニタリングを有効化することが出来ます。

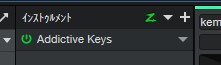

オンオフを切り替える場所はミキサー画面左下のインストゥルメントタブ内です。

この「Z」のようなアイコンをクリックすることでオンオフを切り替えることが出来ます。

ドロップアウト保護が「中」未満に設定されている場合、このアイコンは表示されません。

インストゥルメントの低レイテンシーモニタリングは、そのパートだけドロップアウト保護の設定を低くしてレイテンシーを減らしている感じなので、普通に結構な負荷がかかります。

ドロップアウト保護の設定が高めじゃないと動かない環境で、それでも低レイテンシーで演奏したいという場合は録音時のみオンにして、それ以外の場合はオフにしておくと良いと思います。

サンプリングレートを下げる

音質にストレートに関わるのであまりおすすめはしませんが、サンプリングレートを下げることでもレイテンシーを小さくすることが出来ます。

サンプリングレートとは、1秒間にどれだけの情報をもたせるかという数値です。

つまり48kHzと96kHzだと単純に1秒間の情報量が2倍違うので、同じ演奏を同じように録音しようにも負荷も大きくなるわけです。

その分音質は良くなるわけなので、サンプリングレートの上げ下げは音質と負荷の両天秤になってしまいます。

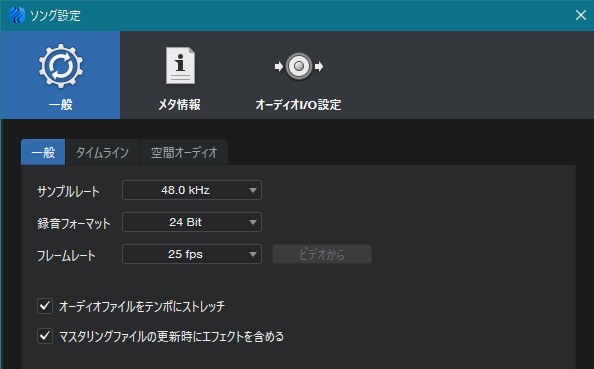

96kHzや192Hzなど高い設定値になっていてレイテンシがー詰められない場合は小さくする方が良いですが、最低でも48kHzは維持することをおすすめします。

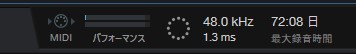

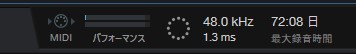

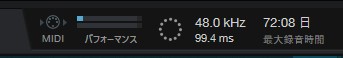

Studio Oneで設定値を確認するにはミキサー画面左下に表示があります。

この画像では48.0kHzになっていますね。

そしてこのサンプリングレートのあたりをクリックすることで設定画面が開きます。

もしサンプルレートがすごく高くなっていて、なおかつレイテンシーや処理落ちに悩んでいる場合は、ここから設定値を変更できます。

原因となるエフェクトを一旦外す

今かかっているエフェクトがレイテンシーの原因となっている場合もあります。

先程のサンプリングレートが表示されているところの下段に「プラグインディレイ」というプラグインが原因で何秒遅れているかを表示する項目があります。

この画像だと1.3msですが、ここでマスターにMUSIK HACK Master Planを立ち上げるだけでこうなります。

ひとつのプラグインを使用しただけで、99.4msになってしまいました。

このように大きくレイテンシーを発生させるプラグインというものもあるので、そういったものを録音時だけでもオフにすることでかなり状況は変わってくると思います。

アンプシミュレータープラグインで遅延が大きい場合は、まずはライン音だけで録ってアンプシミュレーターは録音が終わってから後でかけるなど、そういった工夫でどんどんレイテンシーの小さい環境に近づいていくと思います。

掛け録りも検討する

更にレイテンシー削減のため負荷を軽減したい場合は、手元に機材がある場合に限りますがアンプシミュレーターやコンプレッサーなどをハードウェアのものを使って掛け録りするのも一つの手です。

PCに信号が入る前に外部で処理することで立ち上げるプラグインの数が減り負荷が軽減します。

注意点は録音したものが音作りに後戻りできないことです。

コンプかけすぎたなぁとか、アンプ歪ませすぎたなぁとか思ったときには録り直すしかなく、プラグインをちょこちょこ調整するのと同じようにはいきません。

その対策としては並列でドライ音も録音しておく方法があります。

ギターを例にして具体的に言うと、まずはDI等の信号を複数に分けれるもの(ここではDIを使うと仮定します)を使ってDIアウトからライン音をオーディオインターフェースのinput1に突っ込む。

次にDIのスルーアウトからハードのアンプシミュレーターに繋いでinput2に入れる。

録音時にはinput2の音を聴きながら録音し、同時にinput1も録音しておくことでライン音とアンプシミュレータを通したものをそれぞれ録音することが出来ます。

ちなみに、DIを使わなくてもKemperなどアンプシミュレーター自身に同時にドライ音も出力できるものもあります。

並列で2つ録音しておくと、のちのち音作りに不満が出てきたときにハードを使った方を使用せずにライン音からプラグインを駆使して最初から音を作っていくことが出来ます。

今回のまとめ

今回はStudio Oneで今すぐできる5つのレイテンシー対策について解説しました。

レイテンシーの大きな環境で録音作業をするのはかなりストレスになってしまいます。

この記事で取り上げた内容で快適な環境が実現することを願います。

それでは。