ボーカルやギターを録音して使用する場合、演奏していない部分の波形をそのままにしていませんか?

楽曲としては不要な部分であり、不要な無音区間はマイクやピックアップから拾ったノイズが放置される原因となるのであまりいいことではありません。

本来無音であるべき部分は波形を切って消してしまいたいのですが、一曲通して複数パートの波形をひとつずつ編集するとなると膨大な時間が奪われてしまいます。

そこで今回は、ワンクリックで選択した波形から無音部分をカットしてくれる「ストリップサイレンス」という機能を紹介したいと思います。

ストリップサイレンスで行うノイズ処理と波形編集

ストリップサイレンス機能とは?

ストリップサイレンスとは、設定した音量以下を無音区間と判断し波形をカットしてくれる機能です。

僕の下手な演奏でサンプルを用意したので、そちらを使用しながら解説します。

今回使用するのはドラムとベースを打ち込んだ所にパワーコードのギターを弾いたものです。

わかりやすくギターだけを抜き出したものがこちら。

左手のポジション移動時に「キュッ」という余計な音が発生していますし、リズムもよれていますね。

この余計な音もリズムのよれも、ストリップサイレンスを利用することで簡単に修正することができちゃいます。

そしてギターを修正したものがこちら。

さらに先程のドラムとベースとあわせたものがこちら。

簡単な操作でノイズもタイミングも修正できていますね。

これが今回紹介するストリップサイレンスの機能です。

ストリップサイレンスの使い方

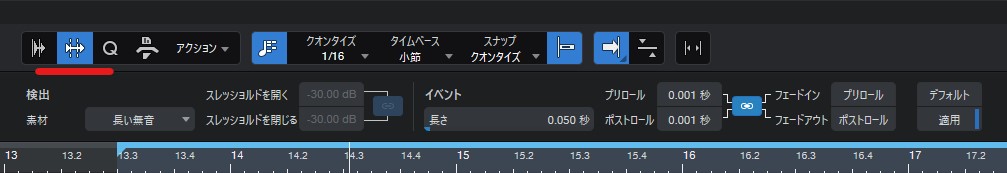

波形を選択したウィンドウ上部のストリップサイレンスのアイコンを選択します。

次の画像の赤線を弾いた部分がそのアイコンです。

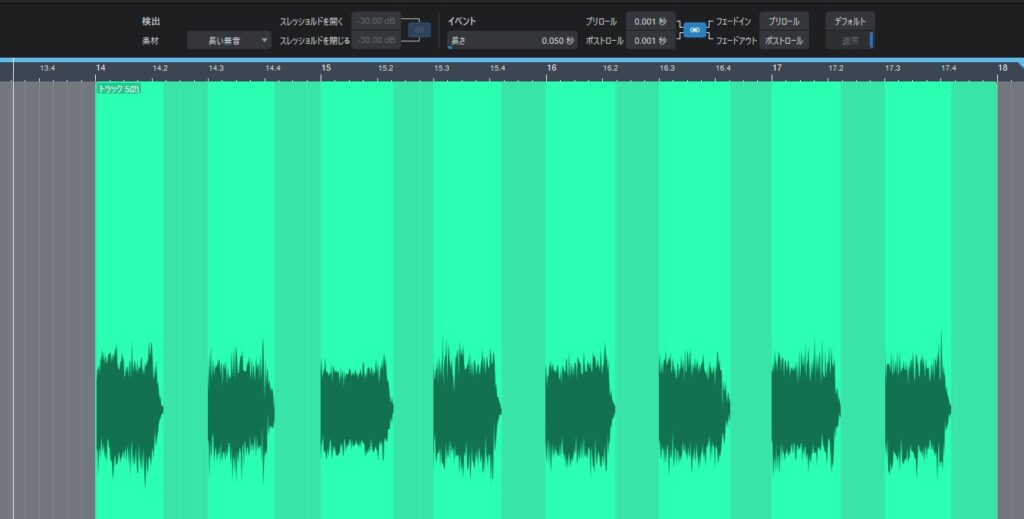

このアイコンをオンにすることで「検出」や「イベント」というストリップサイレンスの機能が表示されます。

設定項目の解説:検出

「素材」のタブをクリックすると「短い無音」「長い無音」「ノイズフロア」「手動」と4つあるのですが、3つのプリセットと手動設定という認識でOKです。

一番右下の「適用」をクリックするとそれだけでストリップサイレンスが適用されるのですが、思った感じじゃなかったときは「Ctrl+Z」で一発で元に戻れます。

なので3つのプリセットをぱぱっと試して、思うようにいかなかったときに手動で設定するのが簡単で素早いです。

スレッショルドの開閉は素材が手動のときにしか操作できません。

右のリンクボタンを外すと個別に設定ができますが、リンクさせたままのほうが使いやすいです。

スレッショルドを開くで設定した値より低い音を無音だと扱うのですが、閉じる方の設定が難しいです。

コンプのリリースのような作用をするパラメータで、低くしすぎると次の無音区間をスルーしてしまうし、高くしすぎるとフレーズの最中でもわずかな隙間を見つけたらバシバシ切ってぶつ切りにしてしまいます。

設定項目の解説:イベント

「長さ」の項目では最小でどれくらいの単位で切り分けるのかを設定します。

デフォルトのような短めの時間でいいと思うのですが、どうしてもぶつ切りにされてしまうというときは長くしてみると良いと思います。

「プリロール」と「ポストロール」はそれぞれカットして生まれるイベントの前後をどれだけ残すのかを設定します。

アタックまで切れている感じがしたり、リリースの切られ方が不自然だと感じたら少し伸ばしてみましょう。

そしてリンクボタンを外すと「フェードイン」「フェードアウト」の長さを設定することができます。

ここもデフォルトのリンクさせたままで問題になることはあまりないと思うのですが、プリロールやポストロールを伸ばした際にフェードが不自然な感じがすればいじってみるのが良いと思います。

そして右端の「デフォルト」は押すと問答無用でデフォルトの数値に戻ります。

色々いじっているうちに訳が解んなくなったら一発で原点まで戻ることができます。

そして右下の「適用」は押すとストリップサイレンスが掛かるボタンです。

つまり細かい設定を抜きにすれば、「素材」でそれっぽいのを選んで「適用」をクリックするだけでストリップサイレンスは実行されます。

実際の使用例

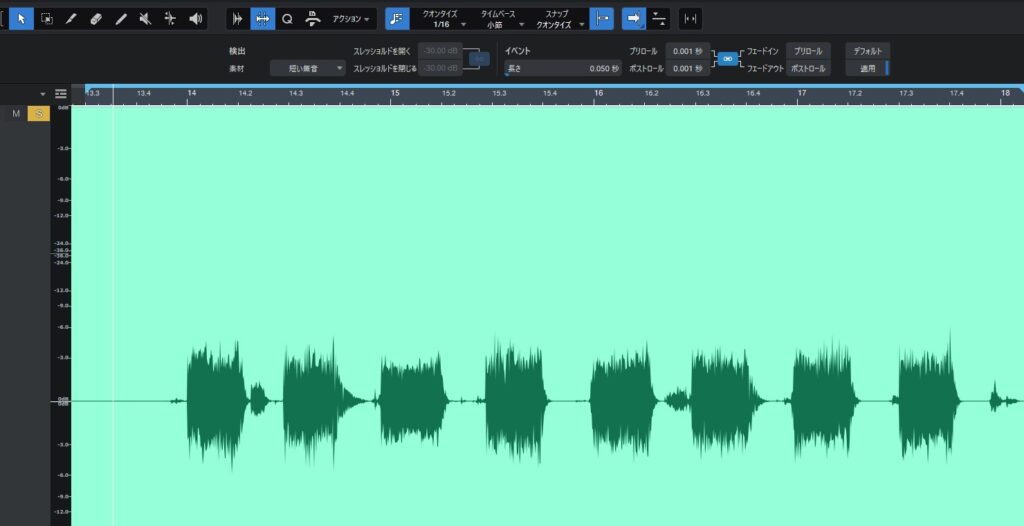

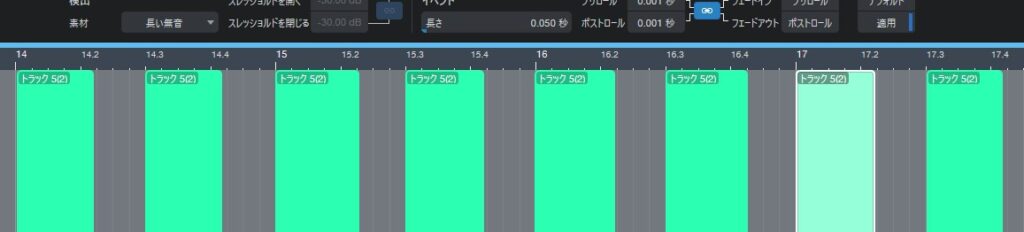

先程のギターをいじった例を操作画面で説明します。

まずはギターの波形を選択し、画面上部のストリップサイレンスのアイコンをクリックします。

続いてまずは素材タブの3つのプリセットを試してみます。

今回は「長い無音」を選択するとバッチリでした。

ノイズ処理としてのストリップサイレンスはこれだけで完了です。

この次はタイミングの修正をしていきます。

演奏がすごく上手な方はこういった作業の出番は少ないかと思いますが、そうでない方は地味な修正もやっていきましょう。

カット後の波形はドラッグして左右に動かせるので、ジャストの所に合わせてあげます。

今回は全体的に走っているので、拍と合うようにそれぞれ少し右に持っていってあげます。

多少のタイミングのズレを許すかは好みの問題でもあるのですが、僕はここでバチバチに合わせてしまいます。

忘れずにグループ化

ストリップサイレンスを行うと今まで1つだったイベントが無数に切り刻まれるので、このままでは途中で曲の長さが変わって移動させたり繰り返し部分にコピペして使ったりする時などに不便です。

ストリップサイレンスの処理をしたあとは処理した全てを選択し「G」を押すことで再びひとつのグループにすることができます。

こうしておけば移動や複製も簡単になるので、カット後は再びグループ化しておくことをおすすめします。

以上が今回紹介するストリップサイレンスの使い方となります。

今回のまとめ

今回はStudio Oneに搭載されているストリップサイレンス機能について紹介しました。

僕は以前この機能を知らずにひたすら時間をかけて手動で作業していたので、初めて知ったときは目からウロコでした。

手動で頻繁に波形を切り刻んでいる方は劇的に作業スピードが改善しますので、ぜひ試してみてください。

それでは。