今回取り上げるStudio One付属エフェクトは「Gate」です。

Gateはサスティンの長い楽器の調整に使用したり、ノイズゲートとして使ったりと意外と使い勝手の良いエフェクトです。

使い方自体はそれほど難しくなく、すぐに使いこなせるようになると思いますので早速掘り下げてまいりましょう。

Gateの使い方とレビュー

外観

まずは全体の外観から。

必要さ低減の項目だけかと思いきや、ゲートではあまり見かけない[Trigger]なんて項目もあります。

Threshold

Gateが効き始める音量を調節します。

右に回すほど大きな音に反応し、設定した音量以下をカットします。

Reduction Range

Gateで減衰させる音量の最大量を決める項目です。

右に振り切ると減衰量の最大が0.00dBとなり、全く機能しません。

反対に左に振り切った最大量は-72.00dBです。無音になります。

この項目により、ノイズゲートのように完全に無音にするのか、リリース音を小さくする程度で留めるのか、柔軟な音量調整が可能です。

ディスプレイ部

ゲートの設定を目で見て判断できるディスプレイ部では、線上の丸をドラッグすることでスレッショルドを調整することができます。

この際に動く設定は2つ前の項目のスレッショルドノブと同一です。

Look Ahead

左下の[Look Ahead]ボタンをオンにすることで先読み動作のオンオフができるのですが、特にこだわりがなければ基本的にオンで良いと思います。

昨今のPCではあまりないと思いますが、「Look Aheadをオンでゲートを使ってたらPCの負荷がすごい!」というときはオフにすることがおすすめです。

Ducking

右下の[Ducking]ボタンはサイドチェーン有効時にしかオンオフできません。

オン時には通常のゲートとは異なり、サイドチェーンの入力信号が大きいときに減衰し、小さいときに音が鳴るという普段のゲートと反転した動作をし、名前通りダッキングさせるのに適した設定となっています。

反対にオフにすると発信元の音が大きいときに一緒に鳴り、小さくなると一緒に消えるという動作になります。

サイドチェーン時にオフの動作はうまい使い方がなかなか思いつかないので、使うとすれば多くの場合はオンでダッキングに使うパターンになるかと思います。

Envelope

[Attack][Hold][Release]と3つの項目があります。

[Threshold]と[Reduction Range]ではゲートの音量に関わる設定を行いましたが、この項目ではそれぞれゲートの時間的要素に関わる設定を行います。

Attack

まず前提として、このプラグインでは音の鳴っていない(もしくはスレッショルドを下回る小ささのとき)ゲートが閉じている所に次の信号が入力されるとゲートが開き、音を通過させ設定値より下の音量になったときにまた閉じるという動作をします。

[Attack]では閉じた状態からスレッショルド値以上の信号が入力された際にゲートが開くまでの時間を設定します。

ゲートはタムやシンバルなどドラム周りでの出番も多いと思いますが、長くしすぎるとアタック音が消えてしまうので、アタック音を出したい楽器の場合は早めの設定がおすすめです。

Hold

信号がスレッショルド値を下回ってからゲートが閉じるまでの時間を調整します。

ゲート自体はスレッショルドと後述のリリースで大体の調整ができてしまうのですが、[Hold]ではかなり細かい時間をいじれるので、さらなる微調整が必要なときはここで調整するとさらに設定を追い込めます。

ノブはAttack,Hold,Releaseと並んでいますが、多くの場合はReleaseのあとに触るほうが設定がしやすいと思います。

Release

スレッショルドで決めた値を信号が下回ってからゲートが効き始めるまでの時間を設定します。

短くしすぎると音がぶつ切りになったような不自然さが出てしまいますが、長くしすぎると設定値を下回ってもなかなかゲートが動作せずゲートの意味がなくなってしまいます。

長くしたり短くしたりしながらちょうどいいところを探しましょう。

あともう少しという所まで来たら前述の[Hold]で更に細かい単位で時間調節できるので、ざっくりリリースで近いところまで持っていってホールドで納得できるところまで、という使い方が良いと思います。

Trigger

この項目ではかなり特殊なゲートの使い方を設定できます。

まず中央の音符とオンオフのアイコンがあるところをクリックすることで機能をオンにできます。

オンにすると上部にあるNoteで指定した音を下部のVeloで設定したベロシティで出力することができます。

考えられる使い方の一例としては、まず生ドラムのキックにゲートを掛け、Kick3のようなキックプラグインの入力に生ドラムに使用しているゲートを選択します。

そしてアタックの値を最短にすると生ドラムのキックのゲートが鳴るほぼ同時にKick3に信号が入り、2つのキックを同時に鳴らしてレイヤーすることができます。

この方法の良いところはKick3に対していちいち生ドラムと同じタイミングのMIDIを打ち込んだり貼り付けたりしなくてもいいところです。

反対に難点は、最短でもアタックが0.05msなので2つのキックが完全に同時とはいかないところです。

この方法を採用しなおかつ0.05msの遅れも許せない場合は、MIXはそれぞれの波形を書き出して行いKick3側をわずかに早めてやりましょう。

Sidechain

左側の[Filter]を押すことでオンにできます。

Low CutとHigh Cutを設定することでGateが参照する帯域を設定することができます。

例えばドラムのステムにかけてスネアの帯域に絞ってやればステムにかけてもスネアのタイミングでゲートを掛ける事ができます。

ただしその場合でもゲートはステム全体の音量を下げにいってしまうので、使い方としてはなかなか難しい項目です。

Listenボタンを押すことで現在指定している帯域だけを聴くことができ、ゲート本来の使い方とは違うのですがこの状態でノブを動かすとEQでの処理ポイントを探すのに結構いい感じです。

使い方

やはり王道は残響音の気になるものをスッキリさせる使い方ではないでしょうか。

試しにタムとシンバルを鳴らしたものにかけてみました。

まずはビフォー。

次にゲートを掛けたもの。

今回は分かりやすいよう少しキツすぎるぐらいで掛けましたが、タムとシンバルの長い残響を大きくカットできることが伝わるかと思います。

あとは少し特殊な使い方としてゲートリバーブを作るときなんかにもゲートを使用します。

ゲートリバーブについては別に書いた記事があるので、そちらをどうぞ。

総評

良いところ

ゲートでやりたいことは全てこれでカバーできるんじゃないかなと思います。

処理も軽いプラグインなのでPC負荷も気にせず使えますし、Studio Oneに付属するエフェクトの中でも使える部類だと思います。

悪いところ

あまり使わないであろう機能はちょっと余計かなぁと。

シンプルにゲートとして使えるプラグインなのに、出番のほぼないTriggerやSidechainが画面の4分の1も占めるのは初見のとっつきにくさを招いてしまうのではないかと疑問です。

何となく見てすぐ使えるUIってすごく大事だと思うんですが、そういう視点は少し欠けているかなと感じます。

おすすめな代替プラグイン

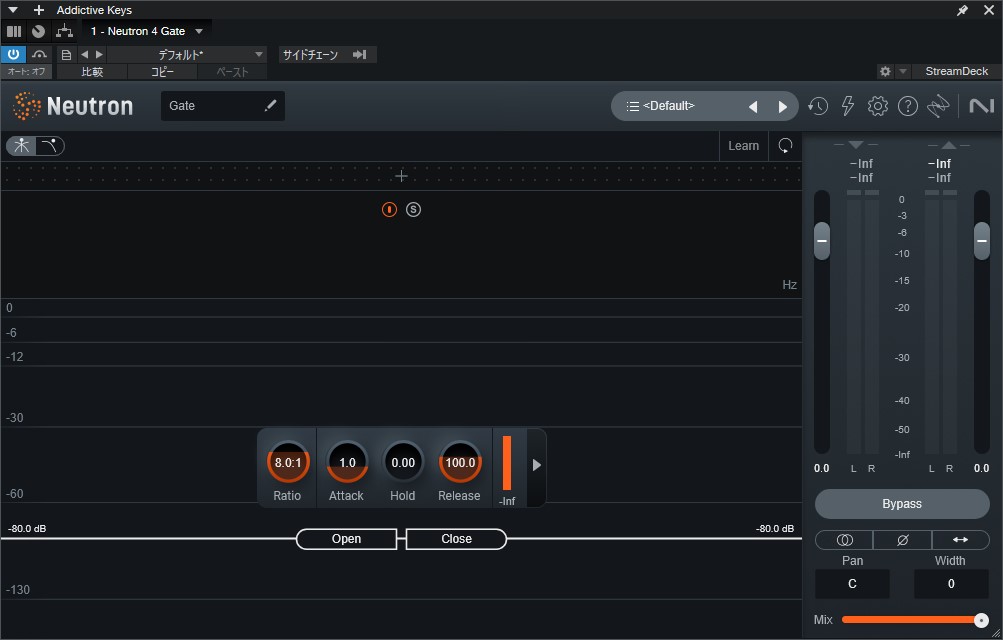

iZotopeのNeutronに含まれるGateは使いやすくおすすめです。

Studio One付属のものと比べると調整できる項目がシンプルにまとまっており、後ろに波形も表示されるので設定の目安もつけやすいです。

ただ出来ることに大した差があるわけではないので、これだけを目的にNeutronを買う必要はないかと思います。

他の目的でNeutronを購入したらなんか色々付いてきた。という場合にはこちらのGateも一度使ってみてはいかがでしょうか。

iZotope Neutron 5をPlugin Boutiqueで見る。

今回のまとめ

今回はStudio Oneに付属するエフェクトからGateを紹介いたしました。

Gateは地味なエフェクトですが、今回紹介した残響音の処理以外にも環境ノイズをごまかしたりと案外多くの出番があったりするので、これを気にぜひあなたの制作環境でも使ってみてはいかがでしょうか。

それでは。

↓当サイトでは、今回紹介したもの以外にもStudio Oneのエフェクトを紹介しております↓